Xiaomi 11T Proのバッテリー交換を検討した前回記事の続き。

当初はメーカー修理or業者に依頼するつもりだったが、予備機として買ったmoto g24がそれなりに使えてしまったため先延ばしになった末、自分で交換することに。

「そんなに急いでバッテリー交換しなくてもいっか」と考えるうちに「自分で交換してもよさそうだな」と心変わりしてしまった。

コンピューター、プログラミング、モバイル、ガジェットなどエレクトロニクス分野を中心にネタを提供するウェブサイトです。最近は中国ネタにも注力中。かつてはHWD15向けのAndroidアプリ「HWD15 Status Notifier」を作ってたりしていました。

Xiaomi 11T Proのバッテリー交換を検討した前回記事の続き。

当初はメーカー修理or業者に依頼するつもりだったが、予備機として買ったmoto g24がそれなりに使えてしまったため先延ばしになった末、自分で交換することに。

「そんなに急いでバッテリー交換しなくてもいっか」と考えるうちに「自分で交換してもよさそうだな」と心変わりしてしまった。

自分で交換するにあたり、まずこちらのWeb記事を参考にした。

全体の流れが簡潔に書かれており、大変参考になった。

またYoutube動画で具体的な作業内容を確認した。

こちらの動画ではヘラや薄いカードのような道具で裏蓋を開けている。

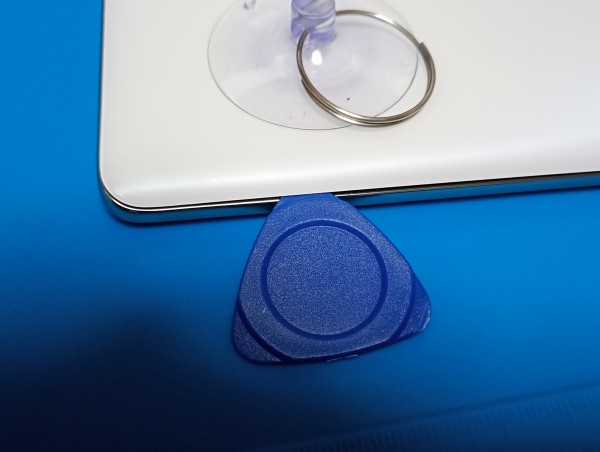

注文したバッテリーにはギターピックのような道具しか付属していないようなので少し心配だが、Web記事の方ではギターピックで開けているようなのでこれでも大丈夫だろう。

こちらの動画は「裏蓋を剥がすのに使うヒートガンは180-190℃で2-3分間」など細かい数字まで教えてくれており参考になった。

日本語の動画も見つかったので紹介しておく。

こちらの動画はバッテリー付属のギターピックで裏蓋を開けている。必見。

そう、ヒートガンが要る。ドライヤーで代用できないか?と思ったが180-190℃も出ない。

Xiaomi 11T Proは裏蓋がガラス製なので力任せに剥がすとバキバキに割れるらしい。できれば万全の態勢で取り掛かりたい。

(参考:他機種だが無水エタノールを流し入れて剥がすという方法もあるらしい)

Amazonで適当な安ヒートガンを探してみると、300W/200℃までのものが1500円前後で手に入りそう。

ただレビューを見るとノーブランドで壊れやすい上に、200℃ではハンダ付けなど他の用途に使えず微妙。

もう少し予算を上げて検索すると、KAIWEETSというテスターなどの電子工作機器で有名なブランドが見つかった。

一流ブランドではないが、中華メーカーの中ではなかなか信頼できるブランド。一応3年保証もある。

ノーブランド品と違って250℃と450℃の2段階切り替えができハンダ付けにも使えそう。

250℃はちょっと高すぎるかな?と思ったがスマホ修理業者も250℃で使っているらしく、むしろちょうどいい。

(こちらの業者も。というかポストリペアとスマホスピタル町田って中の人同じっぽいな。電話番号も連番だし)

運よくセールで2,100円ちょっとだったので即購入。

これで準備万端だ。

交換用バッテリーはアリエクで購入した。

Xiaomi 11T Pro用のバッテリーは「BM58」という型番。Xiaomi 11Tは「BM59」なので注意。

値段はアリエクで2500円程度。Amazonだと3000~5000円程度で売っている。

付属品として裏蓋を外すためのツール類とバッテリー接着用のシールが同梱している。

これでようやく役者が揃った。

細かい交換手順についてはすでに紹介しているため割愛するが、とにかくこの隙間にピックを入れるまでが一番苦労した。

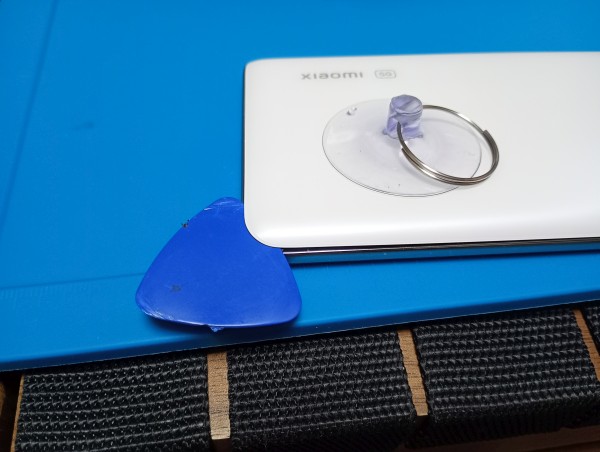

250℃のヒートガンでスマホの外周を2分ほど温め、吸盤で引っ張りながらピックをねじ込もうとするがびくともしない。

結局4、5回は追い加熱し、吸盤が千切れそうなぐらい引っ張りながらL時の爪(上写真の左端に写っている器具)の先をようやくねじ込むことができた。

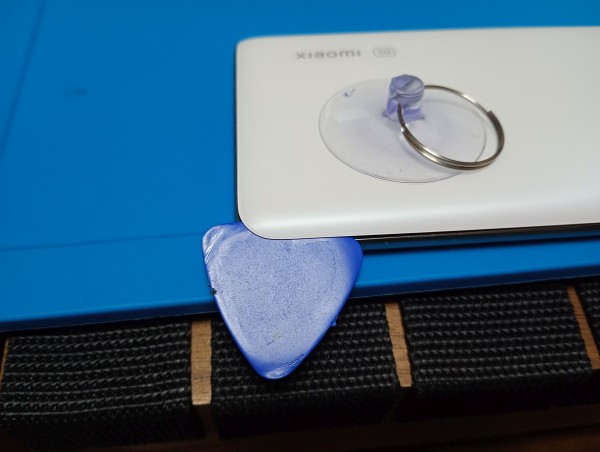

ねじ込みが成功したらピックを差し込み、またヒートガンで温めながらじわじわとピックをスライドさせていく。

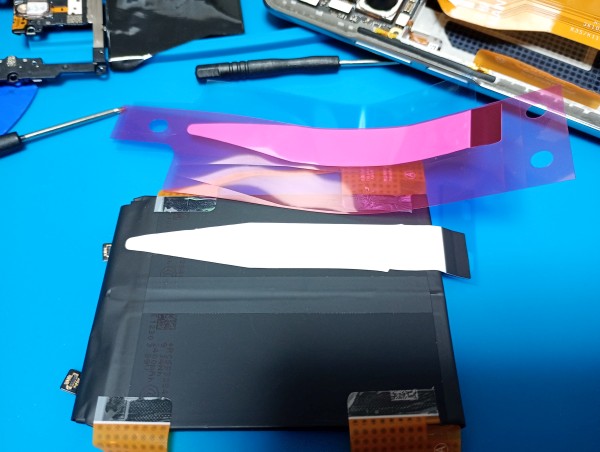

薄いピックがこれぐらい差し込めたら粘着部分を切り離すことに成功している。

このタイプのピックは厚みがあるためかあまり役立たなかった。一方の隙間を開いたままキープするのにはギリギリ使える程度。

角の部分は特に固いので、↑のような角度から・・・

↑くるっとピックを回すような動きをすると剥がしやすい。

一周しっかり剥がすことができていれば軽い力で裏蓋が外れるはずだ。

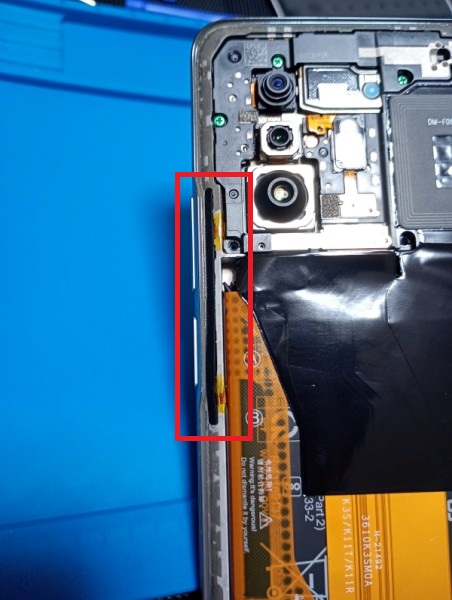

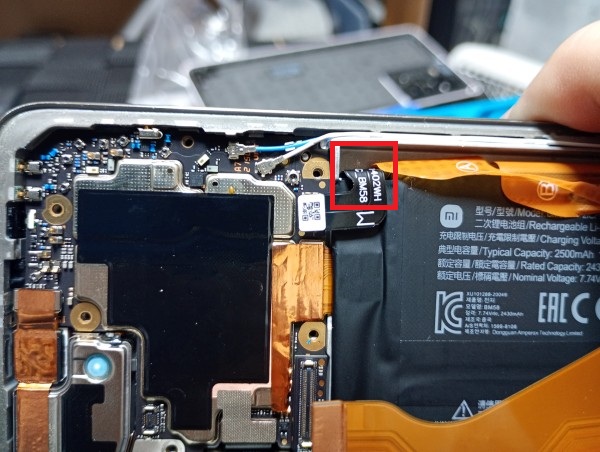

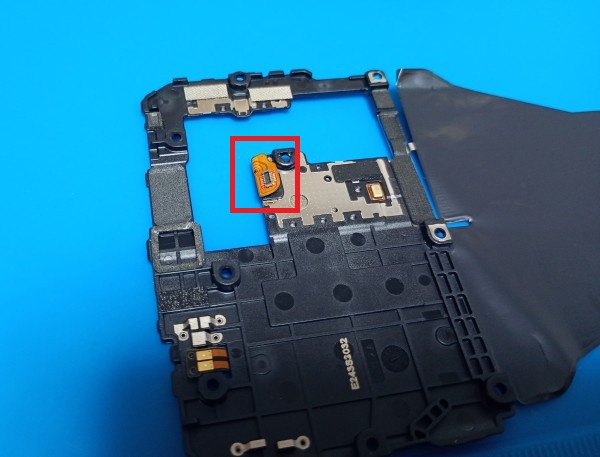

一点注意が必要なのが電源ボタン周り。

↑赤枠で囲った部分には電源ボタンと音量ボタンのフレキケーブルが通っている。

フレキケーブルが切れたら非常に厄介なのでここにはピックを通さない方がよい(ここには粘着テープは貼られていない)。

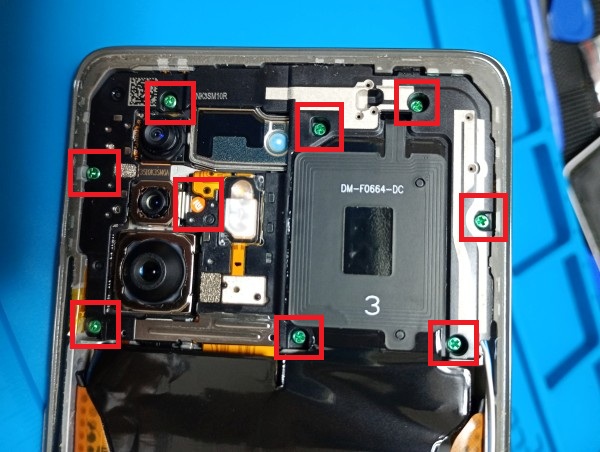

↑次に9本のネジを外す。真ん中のMiロゴシールは綺麗に剥がせない(すぐボロボロになる)素材なので残すのは諦めた。

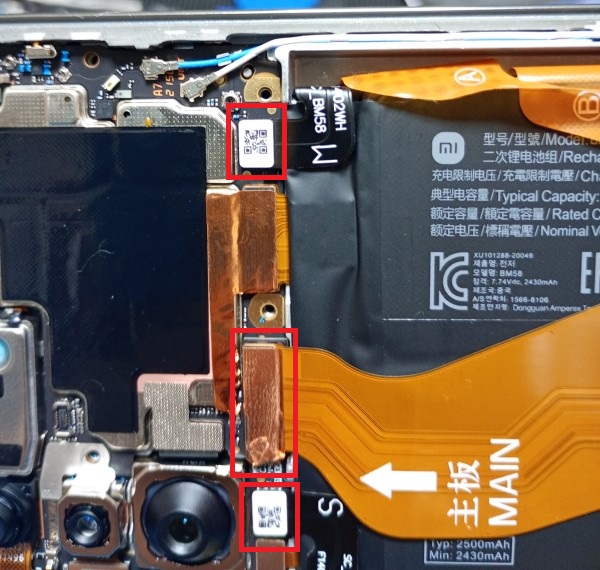

ネジが外れたらパネルを外し、3つのコネクタ(メイン端子1個とバッテリー端子2個)を外す。

コネクタの上に貼ってある銅のシール(おそらくヒートスプレッダに繋がっている)はそのまま千切った。

Xiaomi 11Tにはこのシールは無いらしく、120W充電時に端子が発熱することの対策として貼られていると思われる。

今後はバッテリー保護のため120W充電は封印するつもりなので、端子部の発熱は気にしなくて大丈夫だろう。

↑Youtube動画でも皆が苦労していたバッテリーの取り外しについては、マルAのテープを引っ張りながらマイナスドライバーを突っ込んでテコの原理で持ち上げたら割と簡単に持ち上がった。

金属のドライバーをリチウムポリマー電池に突き立てるのには抵抗があるかもしれないが・・・

これが仮に1枚板のバッテリーだと曲がって(折れて)しまわないか心配になるが、このバッテリーは真ん中で二分割されているので、テコの原理で持ち上げると半分だけ持ち上がって剝がれてくれる。

↑手前半分(赤枠部分)が持ち上がったら、持ち上がった電池を掴んで剥がしていくことでもう半分も剥がせる。よくできた作りだ。

↑剥がした後。手前側はマルAのテープを引っ張ったため千切れてしまったが、奥側はマルAのテープには触らず電池自体を掴んで剥がしたため、黄色いテープを綺麗に残すことができた。

左が古い電池。右が新しい電池。

黄色いテープは新しい方に移植した(が、見た目が汚くなってしまったのでいらなかったかも)。

交換用バッテリーに付属してきた2枚の白い両面テープはそのまま貼ると間隔が狭すぎたため、片側ずつマスキングしながらバッテリー裏面に貼り付けた。

この両面テープ、ちょっとでも別のところにくっ付くと伸びてしまう。が粘着はしてくれるので気にしない。

裏面に両面テープが貼れたらバッテリーを装着する。

勢い余ってバッテリーがちょっと斜めに付いてしまった。端子の位置が微妙に合わない・・・でも大丈夫。

バッテリーのフレキの折り畳んである部分を一度伸ばし、長さを調節して折り畳み直せば端子の位置を調整できる。

なお、スマホを落とした衝撃等でこのフレキケーブルの端子が外れると厄介(バッテリー残量表示が常に15%になるらしい)なので、なるべく引っ張る力が働かないよう折り畳み部分にはしっかり折り目をつけておこう。

白字で「BM58」と書かれた辺りを指でグッと押した後、フレキが浮き上がってこなくなればOK。

バッテリー端子(Sが先、Mが後)とメイン端子を繋いだら、いったんこの状態で電源を入れてみる。

問題なく電源が入り、電池残量も異常がなかったのでバッテリー交換はOKと判断した。

電源を切り、組み戻し作業を行う。

パネルを元の位置に戻すが、ここで作業ミスが発覚。

本来は赤で囲ったパーツを外さないといけないのに、パネル裏側のコネクタ(赤矢印)を外してしまっていた。戻すのが大変だ。

パネルを裏向けてみると端子があるのが分かる。この端子はパネルをはめると見えなくなる位置にある上にフレキの遊びが少ないため、取り付けるのには苦労した。

パネルを元の場所にセットしてから、隙間にマイナスドライバーを入れてフレキを押し込むことで何とか端子をはめ込んだ。

この状態で再度電源を入れ、「懐中電灯」機能でLEDライトが点灯するのを確認した。

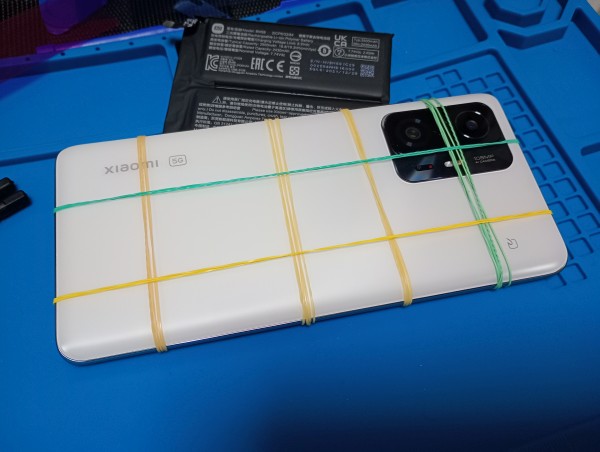

一通り動作確認がOKだったので、最後に裏蓋を元に戻す。

接着シールはまぁまぁボロボロになっているが今回はそのまま使い回すことに。

気になる人は後述する接着シールを買って貼り直すとよい。

裏蓋を元に状態に戻したら手で圧をかけて接着する。指でギュッとつまむのを何周か繰り返したら、輪ゴムでとめて一晩ほど寝かせる。

(本当は参考動画に出てきたようなクリップで挟んだ方がいいんだろうけど)

これで多分剥がれることはないと思うが、出先でいきなりパックリされると困るのでTPUケースはつけて使用することにする。

これで交換作業は完了だ。作業所要時間は40分ほどだった。

もし裏蓋(バックパネル)が割れてしまった場合は代替品を購入する必要がある。Amazonで1500円前後で買える。

また、裏蓋開封時に接着シールがボロボロになってしまった場合は別途購入して貼り直さないといけない。

ただAmazonでは接着シール単体は売っていないので、下記裏蓋とセットで買うか、アリエクなど別のサイトから接着シールを買うことになる。

この際なので違う色に変えてイメチェンしてみてもいいかもしれない。

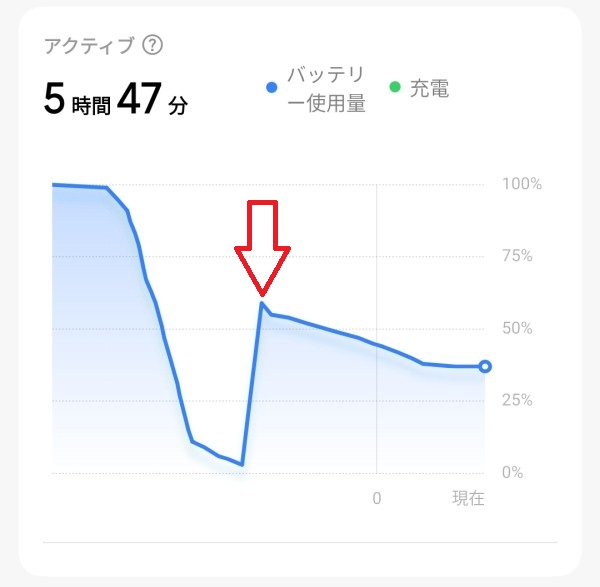

交換後しばらく使ってみてバッテリー情報を確認すると、明らかに電池の減りが改善された。

電池交換(赤矢印)より前はバッテリー残量が急降下していたのが、交換後は緩やかになっていることが分かる。

しばらくは電池がゼロになるまで放置→低速充電を繰り返すことで電池を慣らしてみて、どれぐらい改善されたか確認してみたい。

コメントする