少し遅くなりましたが、HONGKONG2.52号関連の話題をもう一つ。

偶然にもひぐらしさんのブログでホンコンのFCアダプタが出来たという記事があったのでびっくり。

----

さてさて、ホンコンの醍醐味といえばやっぱり自作。自分ではんだ付けをして作り上げたホンコンが動いた時の感動はなかなかのものです。

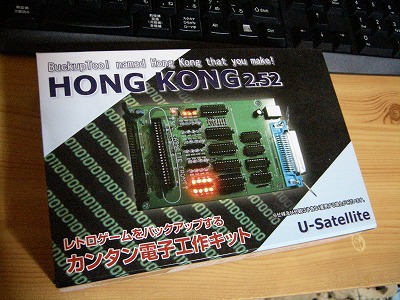

というわけで、手元に「HONGKONG2.52 セルフキット」があるので、実際に作成してみました。

作成するにあたって必要な物は、はんだごて、はんだ、テスター(あれば)ぐらいですかね。

今回はぶっつけ本番で作ったのでテスターは使用しませんでした。

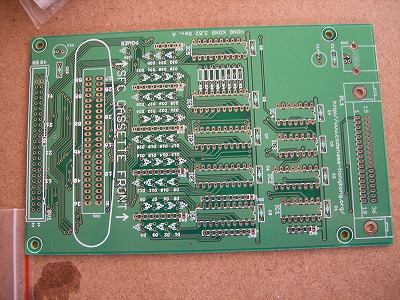

それではまずセルフキットの中身を見ていきましょう。

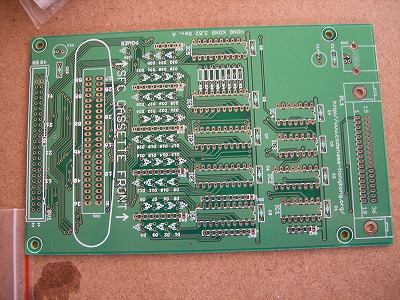

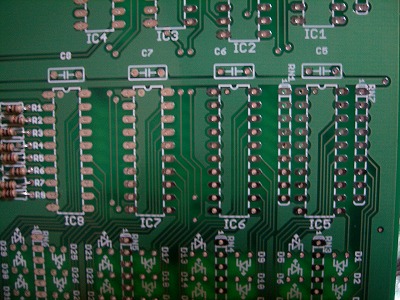

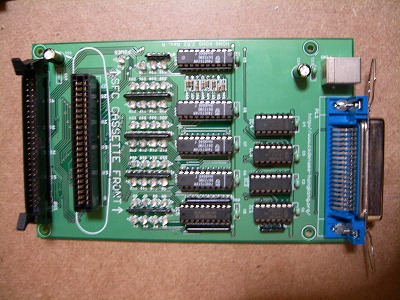

まずはメイン基盤。これがあるおかげで超簡単に作ることができます。

つぎにICとその足。

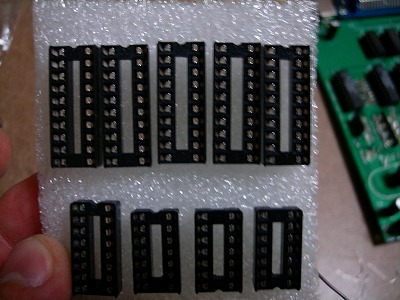

ソケット系。

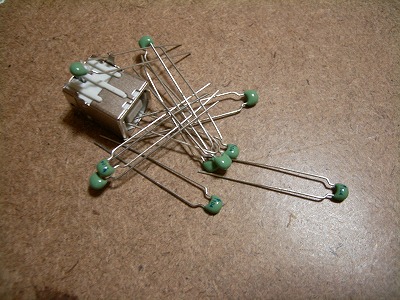

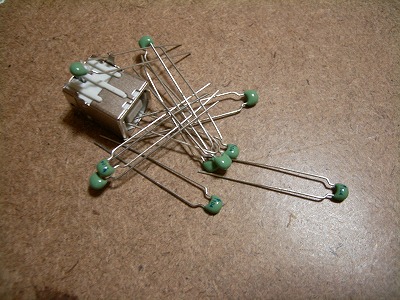

LEDやその他の部品。

となっています。

過去にホンコン2号を作成した時は丁寧な説明書があったのですが、それももう紛失してしまったので、当時の記憶と完成版のホンコン2.52を参考に作成してみたいと思います。

まず、こういう類の物を組み立てる場合は、細かい物から、熱に強い物からはんだ付けしていくといいという記憶があります。

なので、まずは抵抗から取り付けてみましょうか。

完成版を見るとどこに抵抗が取り付けられているかよくわかりますね。

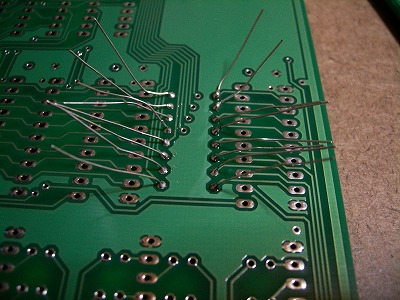

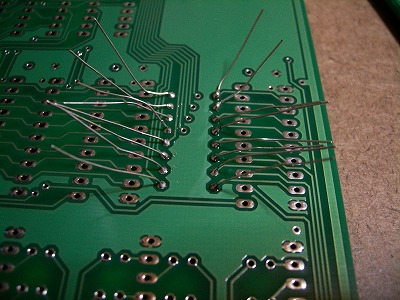

1本になっている抵抗を穴に入るようにコの字に折り曲げ、ひたすら突っ込んでいきます。

この時に差し込んだ後の足をハの字に曲げておくとはんだ付けする際に裏返しても落ちたり動いたりすることがありません。

あとは順番にはんだ付けし、余った長い足を切り取るだけです。

抵抗にプラスマイナスは無いのですぐ終わるはずです。

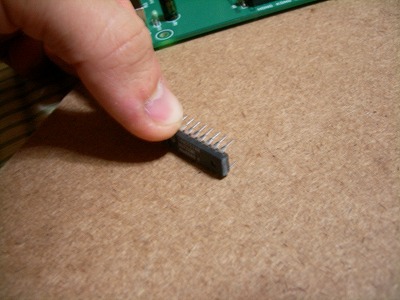

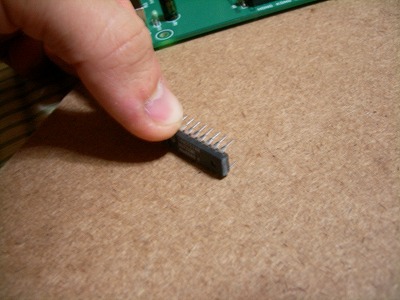

次はICの足を取りつけてみましょうか。

基板上のプリントで凹んでいる方を実際の足の切り欠きがある方に合わせます。

これも突っ込んだ後の足の四隅(もしくは対角線の二隅)を外側に曲げておけば動きません。

3種類あるので間違えないように、基板上のプリントをよく見てください。

これで抵抗と足が付きました。

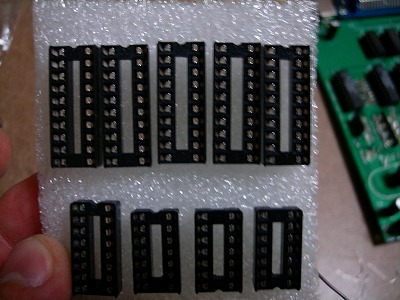

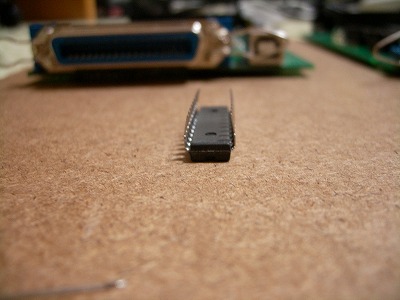

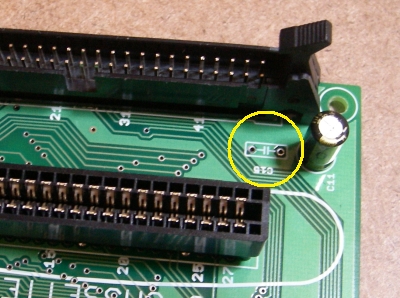

つぎはこの黒いの...名前が出てこない!(笑)を取りつけてみます。

長いのと短いの、2種類あるので間違えないようにしてください。

完成版を参考に、長いほうの位置を把握します。長いICの隣と、LEDの間に長い方が来ます。

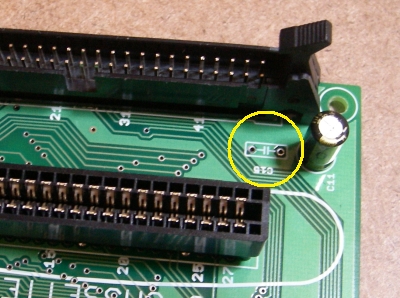

方向はこの写真の通り。「1」と書いてあって端が少し白い方に◆を合わせます。

これも差し込んだ後に、一番上の足を右に、一番下の足を左に曲げれば固定できます。

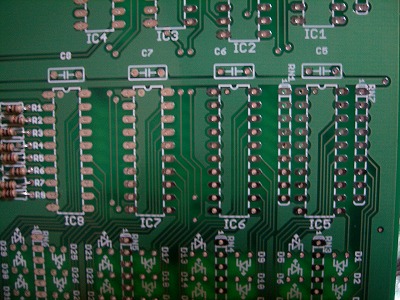

全てはんだ付けしたらこんな感じになりました。

次に、この緑の頭のセラミックコンデンサはICの足の隣に取り付けていきます。

こちらはプラスマイナスの極性が無いらしいのでそのままはんだ付けします。

電界コンデンサ(黒い円柱)は、金色の帯が付いている方がマイナスです。

基板上に丸いマークがあって、プラスの方に「+」とプリントされているので、帯が無い方をプラスに合わせてはんだ付けします。

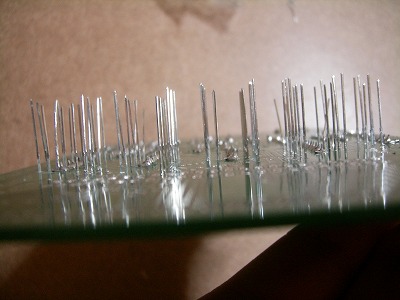

次は大量のLEDを取り付けてみます。

LEDは足の長さでアノードとカソードを区別します。基板上のプリントをよく見て、三角形がある方がアノード(+)、縦棒がある方・三角形が向いている方がカソード(-)です。

詳しくはここなど、LED関連のサイトを参考にしてください。

方向が間違っていないかどうかを確認するために、一列ごとの足の長さが全て合っているどうかを確認したら、これまで同様に取り付けた後に足をハの字に曲げていき、はんだ付けしていってください。

全て取り付けるとこんな感じになります。

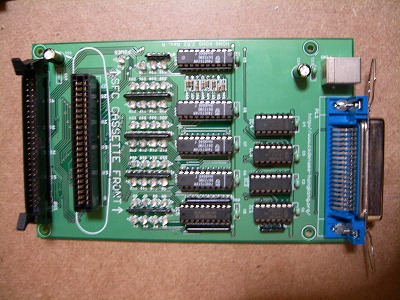

次はソケット類です。同じ要領でSFCカセット端子、拡張端子を取り付け、

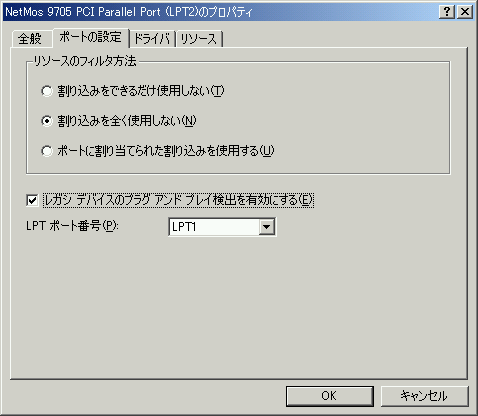

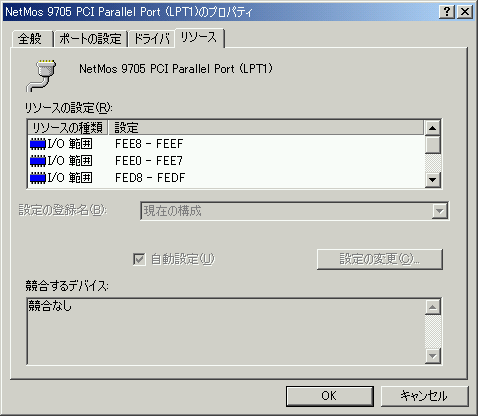

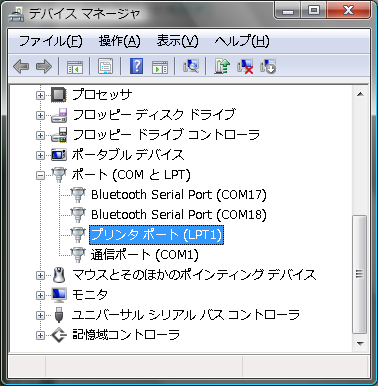

反対側にはUSB端子とプリンタポートの端子を取り付けます。

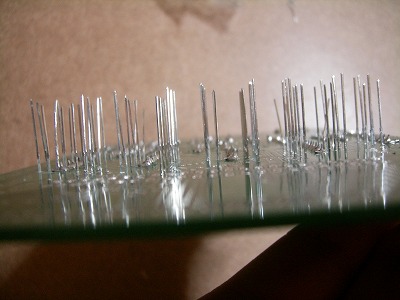

これで残す所はICのみとなりました。ICは繊細で熱に弱いらしいので最後に持ってきました。

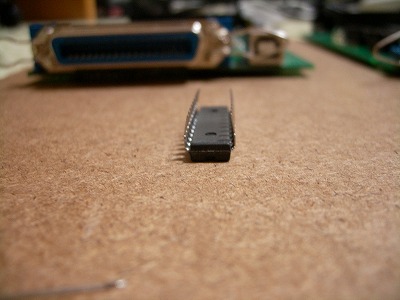

スポンジから抜いてそのままブスッと差す...のではありません。

新品のICは足が若干ハの字に曲がっているので、ICの足にきちんと入るようにまっすぐにしないといけません。

専用の器具もあるらしいのですが、面倒なので机などの平らな部分を使用して徐々に押してやればまっすぐになります。

押しすぎたら足が曲がって折れてしまうし、押しが弱いと足に差し込もうとしても入らないので注意してください。

こんな感じでまっすぐになったらOKです。(若干内側に向きすぎてる感があるけど )

)

種類がいくつかあるので間違えないように基板上のプリントをよく確認してください。

左右の向きもプリントのくぼみをみて合わせてください。

ICが差し込めたら完成です。

私は面倒なので省きましたが、ここでテスターを用いてはんだミスがないかなどを確認しておきましょう。

・・・と、よく調べてみると、セラミックコンデンサ一つ足りない!

SFCカセットの端子と拡張用の端子の間にあるセラミックコンデンサが抜けていました。

無くしたわけでもなさそうなので、元から数が足りないようです。

まあどうしようもないのでこのままでいいや

少しぼけていますが、これで完成です。

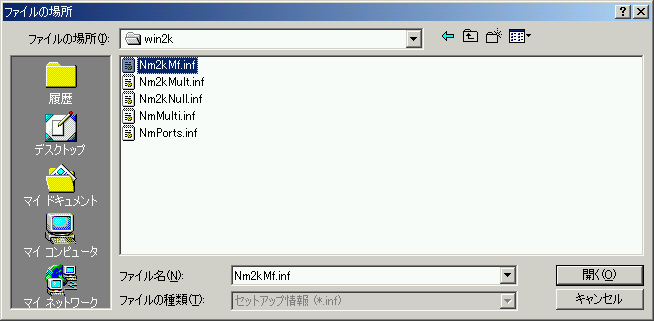

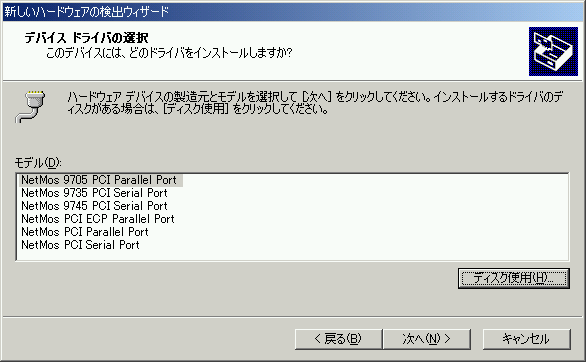

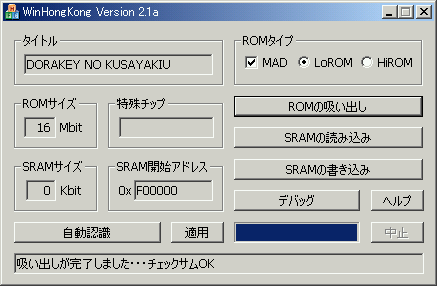

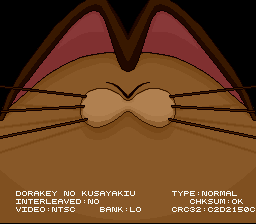

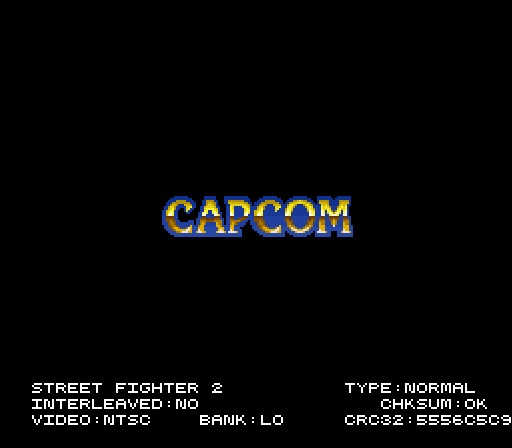

あとはUSBとプリンタケーブルを繋げば、無事WinHongKong上でカセットにが認識され、無事吸い出すことができました。

コンデンサが足りないのは若干不安ですが、今のところまあ動いているからいっか...笑

皆さんが作成する場合は、もし欠品があった場合は販売店に連絡してみてください。

今回ホンコン2.52を作成して思ったのは、昔ホンコン2号を作成した時より数段楽だった、ということですかね。

当時と比べたらはんだの経験の差もあるのでしょうが、基盤がかなり進化していて最小限の部品取り付けだけで作り上げることができました。

やはり完成品より自分で作った方が愛着も出ていいですね。作ること自体も楽しいですし

皆さんも入手する機会がありましたらぜひ試してみてください

![]()

![]()